En 2000 et en 2010, les musées du Louvre et d’Orsay consacrent deux expositions à deux grandes topiques majoritairement abordées dans l’histoire de l’art occidentale ; le Louvre avec « Posséder et Détruire. Stratégie sexuelle dans l’art d’Occident » et le musée d’Orsay avec « Crime et châtiment ». La première en essayant de démontrer comment le viol apparaît comme une composante fondamentale de l’histoire de l’art, cachée sous différentes factures. La seconde entreprend de tisser une histoire du crime, de sa représentation et surtout de la fascination exercée par les œuvres autour de la représentation de scènes de violences graphiques.

Cristallisant la dualité constante entre Eros et Thanatos, la représentation de la violence dans l’histoire de l’art occidental apparaît comme un topos et ce à toutes les périodes. Du massacre des innocents au viol de Lucrèce, en passant par les différents martyrs de saints de l’Ancien et du Nouveau Testaments, la liste est infinie de sujets d’inspiration sacrée ou profane mettant en scène des meurtres, violences sexuelles, actes de torture et autres. Ironiquement, la figuration de la violence se heurte vite à une aporie. Cela s’explique non seulement par la difficulté de définir objectivement cette notion mais aussi par l’ambivalence constante qui l’habite. En effet, la violence que nous allons ici présenter oscille constamment entre plaisir et souffrance, entre torture et extase.

Nous proposons ici un dialogue autour de cette notion d’esthétique de la violence. Le mot esthétique nécessite une définition précise. Définie de manière courante comme ce qui est motivé par la recherche et la perception du beau, l’association de l’esthétique et de la violence sonne dans un premier temps comme un oxymore. En effet, nous définissons le plus souvent la violence comme une force visant à contraindre, forcer, brutaliser, réprimer et agresser dans le dessein d’obtenir quelque chose. La violence s’oppose radicalement au beau. Mais alors, comment la violence est-elle parvenue à devenir un véritable principe esthétique au sein des pratiques artistiques occidentales ? Nous assistons au sein de nombreuses productions artistiques à une véritable esthétisation de la violence en cela qu’il existe une aseptisation de toute forme de brutalité au sein des représentations imagées. Ainsi, bien plus qu’une esthétique, la violence se montre comme un moyen d’atteindre une transcendance, comme vectrice d’érotisme ou tout simplement comme procédé artistique. Il ne s’agit pas ici de dresser une typologie exhaustive de la représentation de la violence dans les arts occidentaux, mais plutôt de voir comment l’histoire de l’art va au-delà de l’antithèse entre beauté et violence. Nous reviendrons ici sur les procédés de monstration et de dissimulation et leur place dans la construction des images. Nous proposons ici un dialogue autour des images et des textes, leur place dans l’esthétisation de la violence. Le corpus se veut donc vaste à la fois en termes de période allant du XVe siècle au XXIe siècle, mais aussi par divers médiums et techniques. Nous convoquons à la fois nos propres recherches universitaires : 一 Ilona Bechard travaillant sur la représentation du fait divers dans la carte postale au XIXe siècle et Lisa Jonget étudiant la représentation des violences sexuelles dans la peinture mythologique au XVIIIe siècle 一. Cependant, ici ce dialogue nous autorise à élargir le corpus de nos recherches respectives.

Ilona Bechard : Tout d’abord, nous pouvons nous intéresser à des images qui justement ne montrent pas la brutalité , alors qu’elles sont une illustration de la violence.

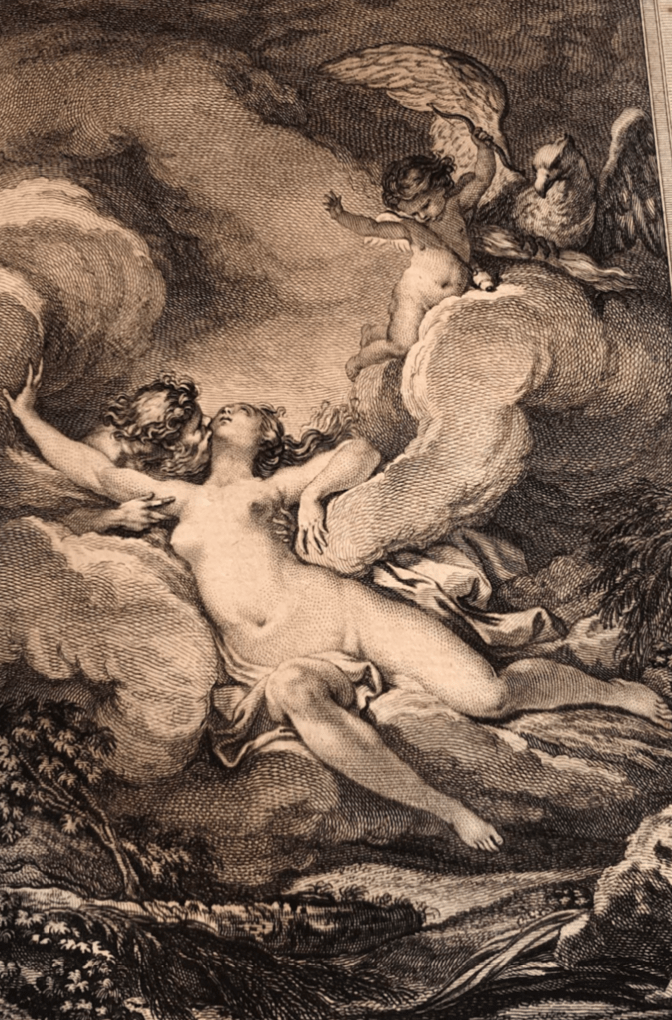

Lisa Jonget : Nous commençons notre itinérance autour de la notion d’écriture de la violence. En effet, si la violence irrigue les arts occidentaux c’est que les artistes puisent leurs inspirations au sein de récits antiques, religieux ou poétiques dans lesquels les auteurs narrent différents sévices. Ainsi se pose directement la question de la mise en image du récit et donc de l’iconographie 一 entendue comme écriture de l’image 一 de la violence. Un des récits mythologiques les plus illustrés au fil des siècles est sans doute celui des Métamorphoses d’Ovide. Rédigé durant l’an I, ce récit, qui se présente au premier abord comme une somme historique, semble filer un thème majeur : les amours des Dieux. Néanmoins, les amours racontés par l’auteur latin sont loin d’être si légers et si frivoles. C’est bien la description de plusieurs viols et violences sexuelles dont Ovide nous fait part au sein des quinze livres qui composent son ouvrage. Véritable lieu commun de la littérature antique, les Métamorphoses donne lieu à de nombreuses illustrations. Le XVIIIe siècle chérit particulièrement les iconographies empruntées à cet ouvrage. La gravure que j’ai choisie de présenter est tirée d’une édition des Métamorphoses d’Ovide de 17691 augmentée de gravures réalisées par de grands dessinateurs du siècle. Il s’agit ici de la gravure de Charles Monnet (Fig. 1) (1732-1819) illustrant la fable de Jupiter et Io. Pour rappeler brièvement le sujet du mythe, il relate l’histoire d’Io, fille du fleuve Inaque, dont Jupiter était tombé amoureux. Pour fuir les avances du dieu, elle s’enfuit dans la forêt d’Arcadie. Jupiter, afin d’arriver à ses fins, mais aussi pour se cacher de son épouse jalouse Junon, se métamorphose en nuage et viole la jeune femme. De cet instant d’une grande violence, Monnet tire une gravure aux teneurs sensuelles et érotiques. Les deux personnages principaux de l’histoire sont au centre de la composition mais celui qui attire directement le regard du spectateur est la nymphe Io. Bien loin de présenter des caractéristiques physiques exprimant la peur ou le refus, elle apparaît comme offerte au bon plaisir du dieu. La torsion de son corps plaçant au premier plan son ventre et sa poitrine témoigne d’un véritable moment d’extase féminine. Néanmoins, j’aimerais attirer l’attention sur le visage de Io. On peut voir une certaine ambivalence quant à l’expression qui s’en dégage : les yeux basculant vers l’arrière, la bouche entrouverte et les traits légèrement crispés. Si, au regard de l’ouvrage Expression des passions de l’âme2 de Charles Le Brun, on rapproche ce faciès des passions du ravissement et de l’extase, j’y vois tout de même une ressemblance assez forte avec la représentation paradigmatique de la douleur en Occident : la sculpture du Laocoon. Afin de comprendre cette eclipse de l’épisode de viol, il faut se pencher sur le récit même des Métamorphoses. La traduction française de l’abbé Banier résume le viol à la formule « Jupiter ravie son honneur ». Une première lecture avec une approche contemporaine fait passer cette sentence pour un euphémisme. Pourtant un lecteur avisé du XVIIIe peut y lire une atteinte claire à la pudeur d’Io. Pour cela, il faut se tourner vers les définitions des termes tels qu’ils l’étaient durant la période moderne notamment avec le Dictionnaire de l’Académie française dédié au Roy publié en 1694. Le verbe ravir est défini de la sorte : « Emporter de force, enlevée avec violence. Ravir une femme »3, tandis que l’honneur est lui définit comme « En parlant de femme, honneur signifie pudicité, chasteté »4. L’association de l’honneur adjoint au verbe ravir ne laisse aucune ambiguïté sur la nature de l’union entre le dieu et la jeune femme. Alors, il est clair que la violence inhérente au récit écrit est dissimulée dans la gravure. Bien éloignée d’une manifestation évidente du viol, le travail de Charles Monnet transforme l’atrocité de l’acte en un moment charnel, en union consentie entre Jupiter et Io. En somme, si les artistes puisent leurs sources iconographiques au cœur de récits relatant des actes barbares, les représentations picturales semblent se tourner vers la part belle du mythe, poussant presque le spectateur à désirer ce qu’il voit. Si la mythologie transforme la mythologie en objet de désir, les sujets religieux quant à eux offrent une approche différente, la brutalité est montrée sans détour afin de répondre à des exigences cléricales.

Ilona Bechard : En effet, la peinture religieuse ー qui est avec la peinture mythologique le genre le plus représenté et le plus valorisé durant la période moderne ー offre une approche intéressante de l’utilisation de la douleur. Bien loin de la dissimuler, elle est souvent montrée de manière explicite et cela dans le dessein d’atteindre une forme de transcendance. L’œuvre de Nicolas Poussin semble tout à fait appropriée pour pousser nos réflexions. Je citerais dans un premier temps Le Massacre des Innocents peint vers 1628 pour le décor du Marquis Vincenzo Giustiniani à Rome5 (Fig. 2). Le sujet de cette œuvre est un épisode du Nouveau Testament. Craignant pour son pouvoir après avoir appris que le roi des Juifs est né à Bethléem, le roi Hérode ordonne à son armée de tuer tous les nouveaux-nés mâles de moins de deux ans. La force et la violence de l’œuvre sont exprimées par la déformation de la figure de la mère poussant des cris. En effet, la composition ainsi que la lumière violente, qui provoque de forts contrastes, donne aux drapés des couleurs primaires. Ce jeu chromatique insiste sur les oppositions et sur la brutalité de la scène en cours. Le temps et les mouvements sont arrêtés dans des poses fixes, mettant l’emphase sur l’instant décisif, l’acmé de la fureur des protagonistes. La composition s’érige par des diagonales tranchées avec quatre personnages principaux, tous au premier plan, accentuant le drame qui se joue sous les yeux le spectateur de manière théâtrale en se différenciant de l’iconographie traditionnelle où les personnages sont très nombreux : présentant en général des foules en panique6. La mère de l’enfant hurle, son visage se déforme en une grimace tant la violence de l’acte est inhumaine. Nicolas Poussin n’idéalise pas la violence mais il la manifeste grâce à des éléments formels audacieux au sein de la composition ce qui esthétise une scène de brutalité. Simplifier la composition en opposition à l’iconographie traditionnelle permet de mettre en exergue la douleur et la terreur en individualisant la souffrance et la fureur. D’autre part, Le Martyr de Saint Érasme (Fig. 3) peint entre 1628 et 1629 pour le musée du Vatican Vatican, décrit très précisement la torture de ce martyr catholique à qui l’on arrache l’intestin grêle. L’oeuvre a été commandée pour décorer l’autel de la chapelle Saint-Érasme dans la basilique Saint-Pierre de Rome7. Les souffrances et les tortures de cet évêque ont été décrites de façon très détaillée, évoquant à la fois l’endurance du saint comme les tourments brutaux dont il a été victime à de multiples reprises. Nicolas Poussin choisit ici de peindre l’éviscération d’Érasme, peu mentionnée avant le XVe siècle mais qui est, depuis, l’iconographie classique de représentation du saint8. Au contraire du Massacre des Innocents, le peintre multiplie ici les figures qui se croisent pour une composition plus en mouvement. Cependant, on y observe le même travail de fortes diagonales qui font le lien entre l’idôle païenne d’Hercule ーidôle en laquelle le saint refuse de croireー et le visage stoïque du torturé ; la composition manifeste les raisons de la violence9. Dans la chrétienté, le rapport à la souffrance est assez paradoxal : la douleur, la brutalité et la violence sont finalement les voies ultimes pour atteindre la transcendance, pour comprendre et pour rencontrer Dieu. La torture et les pires manifestations de la fureur sont dans les figures de martyrs une manière d’accéder le salut. La violence est donc acceptable dans ce cadre, où les visages grimaçants se déforment pour approcher Dieu.

Fig. 2 : Nicolas Poussin, Le Massacre des Innocents, [vers] 1628, huile sur toile, 147 cm x 171 cm, musée de Condé, Chantilly.

Fig. 3 : Nicolas Poussin, Le Martyr de Saint Erasme, entre 1628 et 1629, huile sur toile, 320 x 186 cm, Pinacothèque vaticane, Basilique Saint Pierre, Rome (Italie).

Lisa Jonget : La violence que subit le martyr religieux oscille entre extase et douleur. Contrairement à la gravure des Métamorphoses d’Ovide qui illustre le viol de la nymphe Io par Jupiter, dans les représentations de martyrs religieux la violence est poussée à son paroxysme. Néanmoins chez les martyrs, cette exacerbation est réalisée dans une perspective salvatrice alors que chez les victimes de violence sexuelles c’est un plaisir charnel. Un martyr en particulier incarne cette ambivalence entre plaisir et souffrance : sainte Agathe. Agathe de Catane, est une jeune femme sicilienne ayant vécu au IIIe siècle, issue d’une famille noble. Connue pour sa beauté, Agathe est une fervente chrétienne et elle fait vœu de chasteté. Quintien, proconsul de Sicile, souhaite par-dessus tout l’épouser. La jeune femme refuse plusieurs fois ses avances. Essayant par tous les moyens de la faire céder, Quintien finit par ordonner sa mise en prison où elle subit toutes sortes de tortures. Parmi les sévices qui lui sont infligés, on lui arrache les seins à l’aide d’une tenaille. Les seins et la tenaille deviennent les éléments iconographiques permettant de reconnaître sainte Agathe. La représentation de ce martyr qui nous intéresse ici est celle peinte par Giambattista Tiepolo (1696-1770) au milieu du XVIIIe siècle. Le martyre de Sainte Agathe (Fig. 4) est une œuvre exécutée vers 1756 par Tiepolo pour le maître-autel de l’église Sant’Agata à Lendinara dans la région de Vénétie en Italie. Cette toile s’éloigne largement des représentations habituelles de la sainte , là où elle est habituellement représentée habillée, debout et fière, tenant ses seins sur un plateau. Tiepolo décide ici d’illustrer le moment même de la torture. Au centre de la composition, elle est nue, en train de tomber à genoux. Deux servantes l’entourent, l’une tient dans ses mains un plateau d’argent sur lequel est disposée la poitrine arrachée d’Agathe, l’autre maintient sa robe déchirée, tachée de sang. Derrière le groupe féminin se tient la figure du bourreau avec dans ses mains les outils du martyre. La violence de la torture est largement perceptible surtout si on se penche sur le colori. En effet, le teint d’Agathe est peint avec des tonalités de blancs grisâtres, contrastant ainsi avec le reste de la toile où des couleurs chaudes tels l’orange et le rouge prédominent. La violence du martyre est peinte de manière explicite et même graphique. Les supplices endurés par sainte Agathe sont parfaitement perceptibles par le spectateur. Bien plus encore, ils sont rendus sensibles par la touche picturale et le medium employé par Tiepolo. Pourtant, l’expression figée sur le visage de la sainte est loin de se conformer à la représentation d’un sentiment d’effroi ou de douleur. Les yeux levés vers le ciel et la bouche entrouverte suggèrent davantage une potentielle extase. En effet, même si la douleur est insupportable, elle rapproche quand même la martyre du Christ. Elle subit ainsi une certaine Passion. Cette hypothèse est renforcée par la position des bras de la sainte ouverts, prêts à accueillir la bénédiction.A la différence de ce que nous avons vu avec Poussin, où les visages sont déformés par la douleur sans manifester de signe d’une bénédiction. Le glissement iconographique autour de la représentation de sainte Agathe est aussi significatif de cette utilisation de la violence à des fins cléricales. En effet, les rares représentations que l’on conserve de cette sainte la montre seule, se tenant debout, fière sa poitrine déposée sur un plateau d’argent. L’objet de sa torture est ainsi transformé en véritable trophée10. Dès lors, la peinture de Tiepolo qui loin de faire d’Agathe une figure forte et insensible à ses tortures, montre la violence de manière graphique et tactile. Le déchaînement de violence qui se produit sur la toile répond à un objectif précis : rapprocher le martyr et par extension le fidèle de la douleur ressentie par le Christ sur la croix.

Ilona Bechard : Cette manifestation de la souffrance du martyr se poursuit au tournant des XVIIIe et XIXe siècles dans le champ profane avec la peinture d’histoire, non pas en se référant encore à la figure biblique mais en trouvant de nouveaux visages dans les Grands Hommes morts pour la patrie dans un culte des martyrs de la Liberté. S’il s’agit d’une iconographie qui intéresse surtout les artistes populaires et les artisans en faisant figurer ces hommes sur des bijoux, des boîtes, des éventails ; Jacques Louis David se différencie d’autres artistes en extrapolant cette iconographie sur la toile11. Sont conservés trois martyrs de David, le premier est un tableau perdu que nous ne connaissons que par un dessin préparatoire de Louis-Michel Lepeletier, mort en janvier 1793. Le second est La Mort de Marat (Fig. 5), peint en 1793 . Jean-Paul Marat (1743-1793), dit Marat, que l’on surnommait « l’Ami du peuple », est une grande figure de la Révolution par ses idées de gauche12 assassiné par Charlotte Corday. Marat est le représentant de Paris à la Montagne (cercle parlementaire de gauche, dont les membres principaux sont Robespierre (1758-1794), ou encore Danton (1759-1794)), très opposé aux Girondins (qui sont un parti de révolutionnaires plus modérés, réunis autours des députés de Gironde) qui lui imposent un procès au cours duquel l’”Ami du peuple” est innocenté sous l’acclamation de l’opinion publique13. Il est assassiné le 13 juillet 1793 par Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont, dite Charlotte Corday (1768-1793), une noble normande proche des Girondins. Celle-ci le poignarde violemment alors qu’il est plongé dans le bain qu’il prend quotidiennement pour soulager ses douleurs dues à une maladie de peau. Charlotte Corday s’est rapprochée de lui par la promesse d’informations concernant les anti-révolutionnaires de Caen. Des témoins accourent vite après avoir entendu le cri de Marat, prenant sur le fait Charlotte Corday. Elle est donc vite jugée, puis guillotinée le 17 juillet 179314. Jacques-Louis David, à la demande d’un député, peint La Mort de Marat pour les funérailles15 du révolutionnaire. Le peintre visite “l’Ami du peuple” la veille de son assassinat ; le lendemain, grâce à sa position chez les Jacobins (club de pensée très lié au cercle parlementaire de la Montagne), il est rapidement prévenu de l’acte de Charlotte Corday16. Sa peinture se singularise en comparaison à celle d’autres artistes. En effet, sur ce même sujet comme nous pouvons considérer la peinture de Jean Jacques Hauer : La Mort de Marat, le 13 juillet 1793 qui est allé cherché les témoins de l’assassinat pour receuillir un nombre de détails importants et précis. Il élabore ainsi dans sa composition le soin de retranscrire la moindre anecdote par les objets marquants comme le chapeau haut de forme que porte Corday, à la manière des illustrations de faits divers dans les occasionnels contemporains (ancêtre de la presse de fait divers, où sont notamment relayées chroniques criminelles, à l’occasion entre le XVIIe et le début du XIXe siècle, remplacés plus tard par les canards et journaux). David, lui, s’éloigne de l’anecdote de faits divers en évacuant et en omettant certains détails jusqu’à la présence de Charlotte Corday, mettant ainsi en lumière seulement la souffrance de Marat à la différence de Hauer. Il construit par la composition une iconographie du martyre de Marat. Le peintre met en valeur la baignoire, le billot et l’encrier comme des instruments de la passion du martyre de Marat17. Ces objets sont également présentés avec le corps meurtri lors de ses funérailles, construisant ainsi la légende du martyr de la liberté. Cependant, nous pouvons relever que David évacue également toute forme de brutalité explicite du meurtre, elle est seulement suggérée au contraire des martyrs religieux pour lesquels les tortures sont précisément représentées. La plaie est certes béante, avec un couteau ensanglanté au premier plan, mais la scène n’est pas pour autant brutale bien qu’il soit question d’une représentation de meurtre politique. En effet, un jeu de lumière avec le fond sombre qui semble inachevé ーalors que David connaît le vrai décor de la salle de bain de Marat ー met justement en valeur le visage très éclairé de la victime. Marat semble apaisé de ses souffrances ainsi que de ses bras tenant les lettres modifiées dans le texte calligraphié de David18. De cette manière, un jeu est créé : « [mettant] en opposition tromperie et dévouement »19, entre la figure de Marat apaisé et Charlotte Corday, ici absente mais qui dans d’autres représentations semble tétanisée. Antoine Schnapper décrit Marat et Charlotte Corday en Christ et Judas modernes : la figure de la souffrance qui donne leur vie pour le salut des autres et la traîtrise20. Le troisième et dernier martyr de la liberté de David est son œuvre inachevée La Mort de Bara (Fig. 6). Ce jeune soldat patriote de treize ans, mort en Vendée devient l’image de la Révolution et de l’amour patriotique. De fait, le récit du fait divers d’un jeune garçon tué par des brigands pour avoir refusé de donner ses chevaux, devient un mythe de la propagande de Robespierre21. Le récit de son courage et de sa détermination sont détournés pour en faire un symbole à la fois du patriotisme mais aussi de vertus domestiques (selon les diverses sources de l’époque il est très aidant avec sa famille). À l’instar des martyrs religieux, les derniers mots de Bara sont détournés, et comme pour les martyrs à qui l’on demandé de prêter allégeance à d’autres dieux et qui préfèrent mourir pour leur foi, Bara est érigé en républicain qui choisit la mort plutôt que de crier « Vive le roi ! » selon la propagande de Robespierre22. David insiste par son oeuvre sur cette idée de détournement et de visuel à visée de propagande en ajoutant la cocarde que serre le jeune éphèbe contre son cœur, agonisant, il transcende cette mort par le sacrifice pour sa patrie23. Au contraire des martyrs précédemment évoqués, David omet la brutalité des criminels absents de la composition, on ne relève que peu de sang également. Ainsi David reprend l’iconographie des martyrs religieux à travers des figures patriotiques, évacuant la brutalité des martyres. Il remplace la transcendance religieuse par l’amour de la France Républicaine.

Fig. 5 : Jacques Louis David, La mort de Marat ou Marat assassiné, 1793 , huile sur toile , 165 sur 128 cm, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.

Fig. 6 : Jacques Louis David, La mort du jeune Bara, 1794, huile sur toile, 119 x 156 cm, Musée Calvet, Avignon (France).

Lisa Jonget : La question de la violence dans les martyres religieux et républicains permet d’aborder une autre problématique essentielle au cœur de notre réflexion : l’influence du genre dans la représentation de la brutalité. En effet, la manifestation ou l’omission volontaire de toute forme de violence dans les arts graphiques se trouve influencée par le genre de celui ou celle qui commet l’acte de violence, témoignant de la misogynie présente en histoire de l’art. La figure de Charlotte Corday permet de poser la question de la position des femmes en tant que tueuses ou bien en tant qu’agresseuses. Pour revenir sur les représentations picturales des Métamorphoses d’Ovide, la plupart des œuvres illustrant des récits de violences sexuelles mettent en scène des femmes en position de victime. Si dans les faits les jeunes femmes sont bien les martyrs des pulsions sexuelles des dieux, elles ne sont pas montrées en tant que telles. Bien souvent, les victimes sont loin d’être marquées par l’effroi ou par la peur, le sentiment de l’admiration est celui qui l’emporte. Dans la toile de Charles-Joseph Natoire Jupiter changé en Diane pour surprendre Callisto (Fig. 7) datée de 1745, le peintre reprend le mythe de Callisto, nymphe et suivante de Diane, qui se fait violer par Jupiter métamorphosé en la déesse. La composition circulaire de la toile, mettant au centre le couple formé par Jupiter et Callisto, donne une impression d’harmonie amoureuse. Cette harmonie est renforcée par les angelots en arrière-plan. Natoire fait du viol une représentation idyllique, pastorale frôlant même l’érotisme 一 le dieu caresse délicatement la poitrine nue de la jeune nymphe. Penchons-nous sur la posture de Callisto. Son attitude est loin de retranscrire la peur et l’effroi présents dans le récit ovidien. Au contraire, elle traduit plutôt un sentiment d’admiration24. Le viol de la nymphe par un dieu 一 et de surcroît par le maître des dieux, 一 est perçu comme un honneur dont elle doit être admirative. L’agresseur est donc placé en position de supériorité à tel point qu’on oublie son statut d’agresseur. A l’inverse, lorsque la femme est celle qui agresse ou qui enlève, elle n’est pas perçue comme un être supérieur dont la violence doit être comprise comme un privilège mais bien comme un être maléfique. C’est au courant du XIXe siècle que se développe l’imaginaire de la femme fatale. Cette femme dont le comportement conscient ou inconscient qui amène l’homme ou la société à sa déchéance a pour principale cible les hommes. Ainsi, l’image de Charlotte Corday qui assassine sauvagement Marat s’en prenant plus largement à l’image de la République s’aligne parfaitement avec cette représentation de la femme fatale, séductrice et mortelle. Revenons à la mythologie dans laquelle on retrouve l’image de femme fatale. Les Métamorphoses d’Ovide offrent peu de récits de violence féminine envers des hommes mais un des rares est celui d’Hylas et les nymphes. Hylas, jeune héros grec amant d’Héraclès, prend part à l’expédition des Argonautes. Lorsque celui-ci fait une pause pour se rafraîchir, il est attiré par les nymphes des eaux. Ces dernières l’entraînent au fond de l’eau. Largement représenté au XIXe siècle, cet épisode témoigne de la dichotomie de genre quant aux épisodes mythologiques mettant en scène des enlèvements. John William Waterhouse avec Hylas et les nymphes (Fig. 8), toile datée de 1896, montre cette dimension fatale de la femme tentatrice. Baignant dans une eau glauque, les ravisseuses semblent à la fois innocentes et inquiétantes. Hylas est cerné de tous les côtés. Aucune issue n’est possible. Là où l’agression masculine est signe de privilège, l’agression féminine retranscrit la sournoiserie féminine et la tromperie25. Par ailleurs, il faut noter la persistance de la conception genrée de la violence. L’idée que les femmes puissent commettre des actes barbares comme le viol ou le meurtre est impensable, pensée que l’on doit surtout à une conception judéo-chrétienne de la violence. Ainsi, la figure de la femme agresseuse et/ou tueuse apparait comme une dérogation de la nature, entraînant une fascination immense à l’égard de ces dernières ー Médée étant celle qui a le plus marquée l’imaginaire collectif. Dès lors, le prisme du genre apparaît comme un vecteur déterminant dans l’utilisation de la violence dans les arts graphiques. La violence masculine est passée sous silence, omise volontairement voire glorifiée alors que la violence féminine est utilisée comme une mise en garde dans une dimension presque morale. Que la violence soit masculine ou féminine, qu’elle soit évidente ou dissimulée au sein de l’œuvre, il faut noter qu’elle concerne dans la majorité des cas des sévices corporels. Le grand enjeu des artistes dans l’illustration de la brutalité concerne la représentation du corps humain mis à mal par autrui.

Fig. 7 : Charles Joseph Natoire, Jupiter changé en Diane pour surprendre Calisto, 1744, huile sur toile, 75,5 x 56 cm, Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne (Portugal).

Fig. 8 : John William Waterhouse, Hylas et les nymphes, 1896, huile sur toile, 98 sur 163 cm, Manchester Art Gallery, (Royaume-Uni).

Ilona Bechard : La vue du corps mort, mutilé, repoussant, fait perdre nos repères habituels. Andrès Serano nous fait part de cette fascination pour le corps qui a subi des violences de la part de bourreaux et ravisseurs avec sa série en 2015 Torture financée par l’organisation a/political26 en réaction à l’opposition des États-Unis de diffusion d’images prouvant la violation des Droits de l’Homme par des soldats américains sur des détenus afghans et irakiens27. Cette série nous présente aussi bien les bourreaux que les victimes. L’artiste rencontre au cours de cette année de travail poura/political « des personnels militaires, d’anciens officiers de la CIA et des survivants de la torture, dans le monde entier. Serrano alla visiter des camps de concentration, des prisons d’états, des centres d’immigration, des sites historiques et de prestigieuses collections de musées »28. Bien qu’ interdite par la convention de Genève en 1949, il est pourtant attesté que la torture est toujours utilisée à travers le monde. Cette série de photographies pose la question de la destruction du corps, le nôtre comme celui de l’autre et de l’utilisation de la torture encore aujourd’hui. Les différentes rencontres et les divers lieux visités par Andres Serrano, la série se veut comme une palette historique de ce qu’évoque la torture aujourd’hui. Ainsi, le photographe fait le portrait de victimes de la torture par les « Hooded men »29 (Fig. 9). Il décrit aussi minutieusement la torture en se mettant en scène commettant les pires actes, encore en vigueur selon divers témoignages en France, sur des modèles consentants. Andrès Serrano photographie également des objets de torture antiques et médiévaux, ainsi que des lieux comme Dachau et Buchenwald en Allemagne, Mauthausen en Autriche, la prison de la Stasi en ancienne Allemagne de l’Est (Fig. 10) , ou bien encore un centre de détention pour migrants en Grande-Bretagne. La violence fait partie intégrante de ces lieux historiques, les victimes sont encore présentes par fragments et par indices. Andres Serrano fait un portrait de l’histoire de la cruauté humaine à travers des objets, des lieux, et des personnes. En effet, il se met à la place du bourreau, mais il parle également avec les victimes. La violence n’est pas idéalisée, les photographies sont crues montrant la douleur sans fard des victimes de la torture. Pour autant, les photographies des instruments nous évoquent leurs minutieuses factures, le soin apporté à leur confection. On peut contempler aux couleurs chatoyantes et printanières des bureaux strictement tous identiques de la prison de la Stasi. On distingue dans ces photographies des références à la peinture classique comme dans Untitled XIV (Fig. 11), allusion assez éloquente à la mort de Marat que nous avons évoquée plus tôt, par la position tout à fait inconfortable du modèle. Il y a un équilibre entre l’authentique porte de prison froide aux murs délabrés par les griffures des victimes et les sourires des masques de bourreaux de l’Inquisition. Cette fois-ci sans omettre la brutalité en la montrant de façon directe au spectateur, Andres Serrano n’esthétise pas la violence mais la dénonce : ce qui montre un tournant dans l’emploi de la violence dans les images.

Fig. 9 : Andres Serrano, Patrick McNally, “The Hooded Men” (Torture), 2015, photographie, 114,5 x 96,52 cm, Galerie Nathalie Obadia.

Fig. 10 : Andres Serrano, Torture, 2015, photographie, collection particulière.

Fig. 11 : Andres Serrano, Untitled XIV (Torture), 2015, photographie, collection particulière.

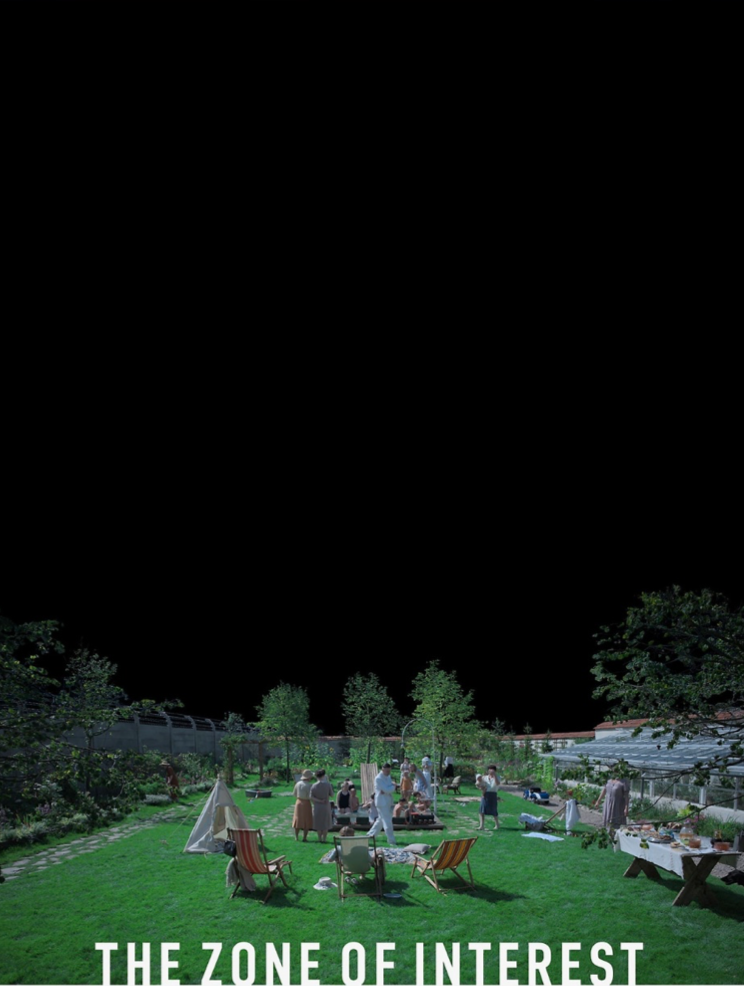

Lisa Jonget : La question de la monstration de la brutalité dans sa littéralité s’avère être un enjeu complexe et ce, quelque soit le médium. Si Ilona aborde largement le médium photographique, j’aimerais parler à mon tour du médium cinématographique afin d’évoquer la distanciation entre violence et lyrisme. Le festival de Cannes 2023 sacre de prix du jury le film de Jonathan Glazer La Zone d’intérêt (Fig. 12). Le film relate le quotidien du commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa famille qui se construit à côté du camp comme un paradis familial. Le film de Jonathan Glazer renvoie aux photographies teintées de couleurs chaudes et harmonieuses des bureaux de la Stasi où sont torturés les opposants au régime communiste. En effet, La Zone d’intérêt ne dévoile en aucun moment l’horreur de la Shoah et les conditions horribles de la vie sur le camp d’Auschwitz. Le réalisateur instaure une distanciation entre ce que le spectateur voit et ce qu’il entend. Les images du quotidien de la famille Höss, filmée en caméra cachée ー les acteurs ignoraient l’emplacement des caméras ー montrent une atmosphère bucolique et pastorale loin des atrocités perpétuées au-delà du mur. Pourtant, sans jamais être montré, le camp est là, partout, le rire des enfants se confond avec les cris des gardes et les exécutions sommaires, les discussions intimes de la chambre à coucher sont éclairées par la lumière des fours crématoires. En troublant nos sens Glazer offre une expérience immersive, troublante et perturbante de l’Holocauste. Si le travail sur le son est omniprésent dans le film, celui effectué sur l’image est loin de nous laisser de marbre. La photographie du film reprend les mêmes procédés que la série de Serrano avec une palette de couleurs pastels et harmonieuses tranchant avec les sonorités ambiantes. Le réalisateur use aussi de l’esthétique des liminal space, celle-ci puisant sa source dans la théorie de la liminarité d’Arnold van Gennep (1873-1957). Cette théorie qui vise à définir une limite entre intérieur et extérieur, renvoie aussi à la notion de frontière qui encadre les espaces. Matériellement, cela se traduit par la mise en scène d’espaces ou de lieux vides et abandonnés. Les espaces liminaires relèvent de la transition et ils incarnent ainsi une dualité d’un lieu à un autre. De cette manière, par l’utilisation de l’esthétique liminale, Glazer fait le pont entre le paradis familial créé de toute pièce par la famille Höss et le camp d’extermination. Le film est entrecoupé de plans fixes des différentes pièces de la maison. Il se termine sur une séquence montrant les femmes de ménage travaillant au cœur du musée de l’ancien camp d’Auschwitz. Par cet usage est ainsi amplifiée la sensation de malaise ressentie par le spectateur. Les images de lieux quotidiens comme la cuisine ou le jardin avec une piscine deviennent alors une source d’angoisse et de dérangement (Fig. 13). Cette impression se retrouve renforcée par les passages filmés en caméra thermique qui constituent les seuls moments du film où l’on pénètre dans le camp. La caméra thermique permet encore une fois un brouillage de nos sens mais aussi de ne jamais montrer de manière frontale la réalité du camp. En somme, La Zone d’intérêt en instaurant une dissonance entre la vue et l’ouïe permet de traiter d’un sujet d’une rare violence, celui de l’extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Aucune image de violence littérale n’est montrée pendant l’heure quarante-cinq de film mais la perception auditive du camp ne laisse aucune ambiguïté sur ce qu’il est en train de se passer.

Fig. 12 et 13 : Jonathan Glazer, La Zone d’intérêt, film, 2023.

Ilona Bechard : Sans brutalité mais sans ambiguïté non plus, nous pouvons continuer à nous intéresser davantage à Andres Serrano, avec sa très célèbre série The Morgue (1992), où le photographe fait le portrait de défunts d’une morgue, sans pour autant montrer leurs visages ni les sévices qui ont conduit à la mort des modèles. Malgré l’absence du visage, il s’agit toujours de portraits très expressifs. Ces portraits sont tous titrés de la cause de la mort, car c’est uniquement ce que l’artiste connaît de ces défunts30. Ainsi, on peut lire Fatal Meningitis III comme titre d’une petite paire de main croisées ou encore Rat Poison Suicide (Fig. 14) légendant la photographie d’une femme masquée les bras encore pétrifiés. L’artiste révèle avoir eu une pensée pour la peinture classique de la Renaissance italienne lorsqu’il a photographie Infectious Pneumonia31. Les corps sont dans des poses inhabituelles : le sujet qui a les bras en l’air dans Poison Rat Suicide, ou bien les mains de l’enfant malade de Fatal Meningitis III encore roses. Si ce sont des portraits post mortem crus, ces images ne sont pas pour autant insupportables de brutalité pour le spectateur. Pour autant, le tragique se joue sous les yeux du spectateur de façon poignante, sans qu’Andres Serrano ne tombe pas dans le pathos32. Dans l’interview que l’artiste accorde pour le catalogue sur sa série Torture, il se décrit comme un « observateur et comme un miroir qui reflète ce qu’il voit »33, il ne fait pas dans le photo-reportage ni dans le ton pathétique. On peut penser à Sally Mann qui elle aussi a photographié des cadavres. En 2000, l’artiste visite l’université du Tennessee Forensic Anthropology Center. Elle se rend à la « Body Farm » ou « ferme aux cadavres ». Des étudiants, des chercheurs et des professeurs de l’université laissent dans ce lieu en extérieur, des cadavres se décomposer pour observer les différents effets d’expositions des corps à des conditions variées ー la température, le comportement des tissus, des insectes, des produits chimiques etc.. Il s’agit de corps qui ont été donnés à la science, ou non réclamés sont anonymes, ils sont simplement placés là. C’est grâce au New York Times que Sally Mann peut entrer dans la body farm, puisque c’est à la demande du journal qu’elle réalise une série de photographies de ces corps abandonnés. Dans son ouvrage Tiens-toi bien ! Sally Mann brosse ces visites à la ferme, où elle se balade seule avec son matériel photographique dans cette clairière jonchée de corps. La photographe décrit les sentiments et les émotions que provoque ce face à face avec ces corps anonymes. Elle parle de désordre et de l’envie de rhabiller correctement ces personnes, d’en prendre soin34. Elle leur donne des surnoms : « l’Homme-Tunnel » par exemple, mangé par des vers. Nous pouvons lire dans le catalogue d’exposition du Virginia Museum Fine Arts consacrée à Sally Mann une expression qui résume aussi bien cette série Body Farm : entre « lyrisme », « observation clinique » et « ton élégiaque »35. Elle montre dans ses photographies des blessures, des détails en gros plan, des visages qui semblent fondre, des corps posés comme des objets à terre, comme si les défunts ne faisaient de nouveau qu’un avec la nature qui les entoure (Fig. 15). C’est d’ailleurs ce que Sally Mann dit de ces corps. Elle décrit celui qu’elle surnomme « l’Homme-Tunnel » comme « plus vivant »36 que nous, et elle continue ainsi : « La vie se nourrissait de lui, les coléoptères et les vers faisaient des percées, laissant de la terre où des semences éparses enfoncent leurs racines fibreuses »37. Dans les versions de ce portrait sur plaque de collodion, les vers bougent tellement qu’ils apparaissent flou, créant une certaine confusion chez le spectateur, ce qui fait l’emphase sur cette distanciation entre l’observateur et la réalité qui se joue pourtant sous ses yeux. La violence de la mort et de la fin tragique qui attend chacun n’est ici pas montrée comme un moment exceptionnel qui peut mener à la transcendance mais est ramenée à la banalité de la vie : ce qui choque dans ces photographies c’est la vérité sans fard de notre destin et de la fragilité de nos corps dans une idée poétique de la frontière entre la vie et la mort, le beau et le laid qui s’entrechoquent chez un cadavre choquant ainsi le spectateur. Celui-ci n’est mis à distance de cette fin inéluctable que par la vitre du cadre des photographies lors de leur présentation.

Fig. 14 : Andres Serrano, Rat Poison Suicide, The Morgue, 1992, épreuve cibachrome, 1/3, 125,7 × 152,3 cm, Musée d’art contemporain de Montréal.

Fig. 15 : Sally Mann, The Tunnel Man, Body Farm, plaque collodion, 2000.

Lisa Jonget : Cette distanciation du spectateur à l’égard de la violence de la représentation du cadavre aboutit à une vision presque lyrique et pastorale de la mort. En réponse au travail de Sally Mann et d’Andres Serrano, il semble important d’approcher ici non seulement l’idée de poésie qui se dégage autour de la monstration du cadavre mais aussi et surtout l’esthétisation évidente de la mort. Cette « poésie du cadavre » intervient surtout dans le cas de la mise en scène de la noyade. En effet, les représentations de noyées abondent en histoire de l’art surtout en lien avec la célèbre pièce de Shakespeare Hamlet dans laquelle Ophélie, amante du héros éponyme est retrouvée mystérieusement morte noyée dans un ruisseau. La mise en scène de Shakespeare qui orne de fleurs le fantôme d’Ophélie participe à la création d’une véritable Image d’Epinal autour de la jeune vierge sacrifiée sur l’autel de l’amour. L’une des plus célèbres toiles représentant la mort d’Ophélie est celle de John Everett Millais Ophélie (Fig. 16) daté d’entre 1851 et 1852. Véritable manifeste préraphaélite, cette peinture met en scène l’amante d’Hamlet aux portes de la mort baignant dans un ruisseau entouré de différentes fleurs. Le visage de la jeune femme ー le modèle ici est Elizabeth Siddal, poétesse et artiste peintre membre des préraphaléites ー semble doux et apaisé, ses traits sont délicats et son teint présente des sous-tons rosés et jaunes la rapprochant plus de la vie que de la mort. En somme, la représentation d’Ophélie ne rend absolument pas compte des conditions d’une véritable noyade. Emile Zola, dans son roman Thérèse Raquin, publié en 1867, livre à travers une description immersive un portrait réaliste du noyé avec la découverte par Laurent du cadavre de Camille. L’auteur présente l’état des chairs se détachant du visage du noyé et insiste sur le caractère violent de la mort par noyade. La violence de la mort par noyade semble totalement évacuée au profit d’une représentation lyrique et poétique de la jeune fille morte. L’image d’Ophélie irrigue tous les XIXe et XXe siècles et elle se manifeste à nouveau avec le mythe de l’Inconnue de la Seine. La découverte du masque funéraire d’une jeune anonyme présumée noyée dans la Seine vers 1900, fascine l’imaginaire collectif durant la première moitié du XXe siècle . La filiation avec Ophélie est directe comme le dit Bachelard dans son étude sur l’eau et les rêves : « L’image synthétique de l’eau, de la femme et de la mort ne peut pas se disperser, un mot des eaux, un seul, suffit pour désigner l’image profonde d’Ophélie »38. La photographie d’Albert Rudomine confirme ce lien entre Ophélie et la noyée de la Seine. Le photographe met en scène vers 1927 le masque mortuaire immergé dans l’eau flottant au-dessus de lui différents nénuphars et autres végétaux entourant la dernière image de la défunte (Fig. 17). Le lien avec l’héroïne shakespearienne est explicite et assumé confère au titre de la photographie Ophélie. A l’image d’Ophélie noyée dans la rivière, l’Inconnue de la Seine ne porte pas les stigmates d’une mort violente par noyade et elle poursuit cette tradition de « noyée embellie ». A l’instar de « cette jeune morte belle éternellement »39, le travail photographique de Sally Mann, avec ses tonalités élégiaques et poétiques, donne une autre facture à l’image du corps mort en usant de différents procédés photographiques.

Fig. 16 : John Everett Millais, Ophelia, 1851-1852, huile sur toile, 76,2 cm sur 111,8 cm, Tate Britain, Londres (Royaume-Uni).

Fig. 17 : Albert Rudomine, Ophélie, 1927, photographie, localisation actuelle inconnue.

Ilona Bechard : La question de la technique est en effet essentielle dans cette impression d’esthétisation. Pour sa série Body Farm, Sally Mann photographie en négatif sur plaque collodion, c’est ce qui donne aux photographies cet aspect craquelé et argenté. De plus, Sally Mann use d’un flou volontaire, qui interroge le spectateur sur ce qu’il regarde40. Ainsi, le spectateur est mis à distance tout en faisant face à la brutalité de la déchéance du corps qui sera bientôt la sienne. C’est une forme de memento mori que nous propose ici Sally Mann avec cette série. La monstration publique de ces photographies a été décriée et censurée. Par exemple, en 2004 à la National Gallery of Art de Washington DC, l’exposition est très critiquée, de même à Helsinki au Tennis Palace Museum en 200741. En effet, on peut poser la question de la déshumanisation de ces corps comme des instruments scientifiques mais aussi ici des artistes dans leurs œuvres.

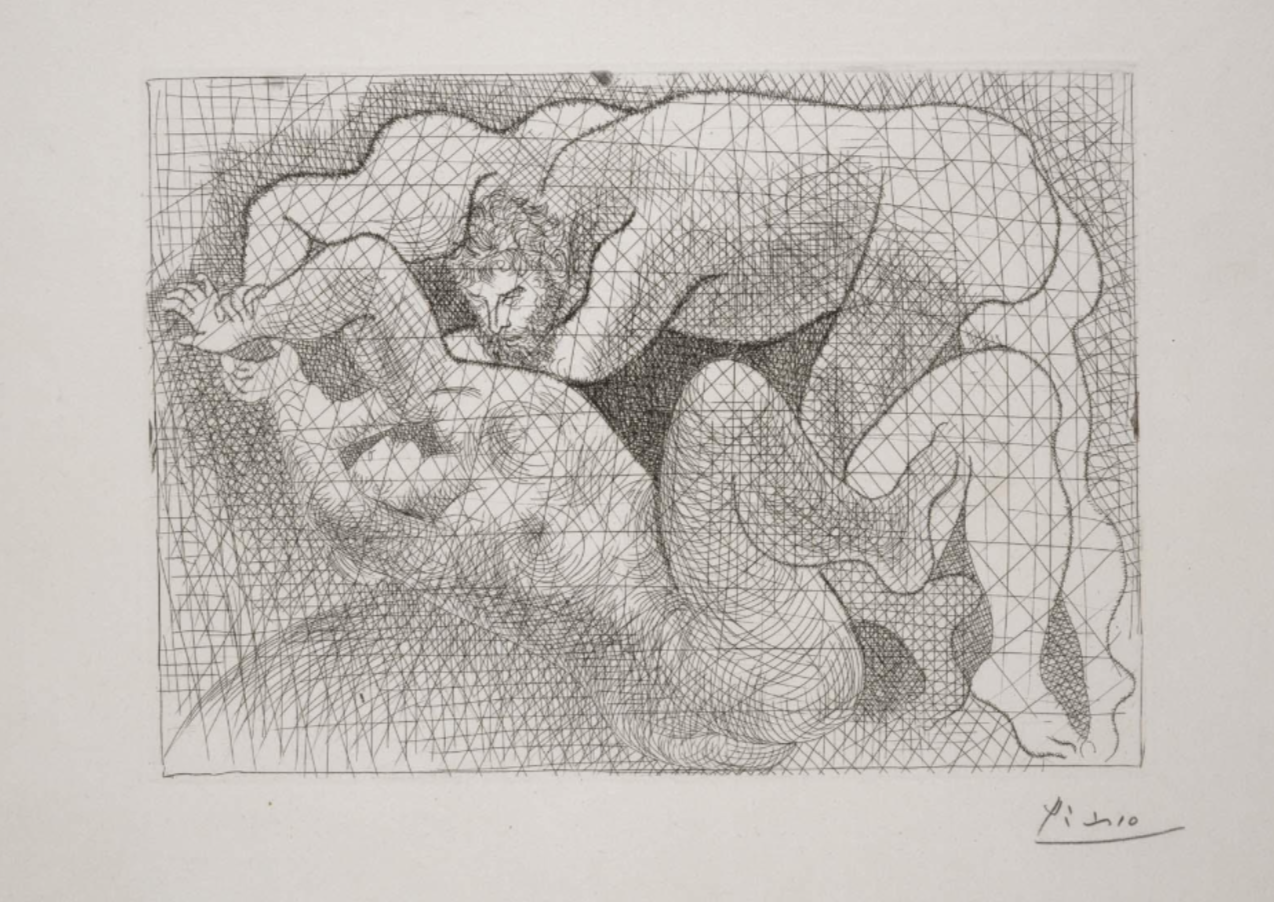

Lisa Jonget : Pour achever cette réflexion autour de la manifestation de la violence dans les arts, j’aimerais mentionner l’idée qu’elle peut être pour certains artistes vectrice d’un processus créatif. Si les peintres classiques revendiquent leur inspiration tout droit venu des muses de l’Antiquité, les artistes du XXe siècle identifient un nouveau facteur de création : l’amour destructeur. Nous ne pouvions pas réaliser un dossier sur la notion de violence en histoire de l’art sans mentionner le cas Picasso. Pablo Picasso apparaît comme une figure incontournable de l’histoire de l’art. Présenté comme le grand maître du cubisme, sa production artistique prolifique donne lieu aujourd’hui à de nombreuses expositions à travers le monde. Toutefois, si celui qui se fait appeler le Minotaure est un mythe à lui seul, il ne faut pas détacher son travail de la violence qui l’anime. En effet, chez Picasso la violence est bien plus qu’un topos qui alimente ses peintures et ses sculptures mais bien une participation active au processus créatif. Je parlerais ici du rapport ambigu tenu par ce peintre avec ses amantes et modèles et comment sa maltraitance devient une source d’inspiration. C’est au courant des années 1930 que Picasso commence à s’identifier au sein de plusieurs toiles et dessins à la figure du Minotaure. Le Minotaure, personnage mythologique mi-homme mi-taureau, symbolise la sauvagerie de l’être humain quand celui-ci est incapable de dominer ses pulsions. Dans les textes, cette créature est enfermée dans un labyrinthe et elle se nourrit de la chair des enfants qu’on lui donne en sacrifice chaque année. Pourtant, Picasso dans une série d’une cinquantaine d’oeuvres assimile progressivement la figure du Minotaure à celle du viol. Dans le récit mythologique autour du Minotaure, il n’est jamais question de viol ー celui-ci étant enfermé dans un labyrinthe. L’assimilation du peintre avec cette créature et sa mise en scène en violeur confirme l’attrait de Picasso pour la violence et plus particulièrement la violence sexuelle. On date la série intitutlé Le Viol au tournant des années 30 entre 1926 et 1935 (Fig. 18). Cette période correspond entre autres à sa rencontre avec Marie-Thérèse Walter alors âgée de 17 ans, lui en a 45. Elle est lycéenne, lui un peintre reconnu mondialement. Sophie Chauveau dans son ouvrage Picasso, le Minotaure paru en 2020 qualifie la relation entre Picasso et Marie-Thérèse Walter de pédocriminelle et elle insiste sur les différents biais de manipulation qu’exerçait Picasso sur la jeune femme42. Il finira même par lui dire « même si c’est mal, même si tu crois que c’est mal, même si ça fait mal c’est de l’amour le plus pur »43. De cette manière, la violence physique de Picasso vient se confondre dans son œuvre et l’alimente. La filitation entre Marie-Thérése Walter et Picasso ne se limite pas seulement aux représentations de viol, le féminicide occupe une place toute aussi imporante. Dans la toile de 1937 Baigneuses, sirènes, femmes nues et Minotaure (Fig. 19), le peintre représente le Minotaure en train de porter Marie-Thérèse Walter, morte dans ses bras devant les yeux de Dora Maar, nouvelle compagne de l’artiste. Photographe professionnelle à la tête de son propre studio de photographie, Dora Maar a 28 ans quand elle fait la rencontre de Picasso en 1936. Si celui-ci est encore avec Marie-Thérèse Walter, il entame une relation avec la jeune photographe alors qu’il a 55 ans. Très vite, elle abandonne ー contrainte par Picasso ーla photographie pour se mettre à poser pour lui et on la retrouve sur un certain nombre de ses œuvres. La série Femme qui pleure (Fig. 20) attire particulièrement mon attention. Constituées de cinquante-trois toiles, la série Femme qui pleure est une série de portraits d’une femme en larmes dont le visage est déformé par la douleur et par l’angoisse. Dora Maar sert de modèle pour chacun des portraits. Si ces toiles sont présentées comme une réflexion universelle sur la condition humaine parlant de la souffrance, de la violence et même de la mort, on ne peut les comprendre si on ignore les conditions de réalisation de cette série. En effet, Sophie Chauveau dans un autre ouvrage consacré à Picasso Picasso : si jamais je mourais indique que l’artiste en plus d’humilier quotidiennement Dora Maar, la frappe régulièrement. Les coups sont tellement violents qu’elle perd connaissance. C’est souvent après l’avoir battue que Picasso se mettait à peindre Dora Maar44. De cette manière, ces œuvres sont loin d’être une image universelle de la douleur, elles sont aussi une sublimation de la violence qu’il exerce et elles traduisent son rapport à la violence utilisé comme processus créatif.

Fig. 18 : Pablo Picasso, Le Viol, 1931, gravure sur papier, 22, 1 x 31,2 cm , Musée Reina Sofia, Madrid (Espagne).

Fig. 19 : Pablo Picasso, Baigneuses, sirènes, femmes nues et Minotaure, 1937, huile sur toile, 22, 5 x 26, 8 cm, collection particulière.

Fig. 20 : Pablo Picasso, Femme qui pleure (portrait de Dora Maar), 1937, huile sur toile, Tate Modern, Londres (Royaume-Uni).

Pour conclure, nous avons tenté au fil de nos réflexions et en nous appuyant sur un corpus large d’œuvres de dresser une histoire de l’esthétisation de la violence par omission au sein des arts occidentaux. La violence est avant tout écriture. En effet, la plupart des œuvres que nous avons analysées se veulent être la transcription de récit poétique, historique ou biblique. Nous avons pu montrer que là où le texte est explicitement violent, les images nient la brutalité au profit de représentation parfois franchement érotique. L’ambivalence entre plaisir et souffrance irrigue l’iconographie religieuse avec la figure du martyre. Cette figure qui se déplace de l’univers religieux au profit de celui de la République se fait l’incarnation de cette ambivalence. Si la violence apparaît comme un moyen d’accéder à l’extase, le salut, l’héroïsation, sa représentation frise souvent une forme de lyrisme et de poésie en se détournant de la brutalité et de l’agressivité physique pour se manifester de façon indicielle. Dès lors, la diffusion d’images explicitement brutales mettant en scène des corps mutilés et torturés s’avère plus supportable dans la mesure où la mort et la violence sont abordées par un prisme poétique et lyrique grâce au médium. L’histoire de l’art par sa profusion de médium et de dispositifs artistiques, graphiques, esthétique érige la violence non seulement en motif récurrent mais joue aussi avec les sens du spectateur en la suggérant de manière plus ou moins implicite. De cette manière, le sentiment dominant face à ses représentations frise le désir face à des actes qui apparaissent comme innommables et irreprésentables.

- OVIDE, Les Métamorphoses d’Ovide gravées sur les desseins des meilleurs peintres français par les soins des sieurs Le Mire et Basan, Paris, imprimerie Basan et Le Mire, gravure en taille douce, 1769, vol. 1 à 3. ↩︎

- LE BRUN Charles, Les expressions des passions de l’âme, représentées en plusieurs testes gravées d’après les dessins de feu monsieur Le Brun premier peintre du Roy, Paris par Jean Audran graveur du Roy en son Académie, à l’Hôtel royal des Gobelins, 1727. ↩︎

- Académie française, Dictionnaire de l’Académie française dédié au Roy, Paris, 1694, t. 2, p. 364. ↩︎

- Académie française, Dictionnaire…, op. cit., t. 1, p. 568. ↩︎

- Notice d’oeuvre, Massacre des innocents Musée de Condé, https://www.musee-conde.fr/fr/notice/pe-305-le-massacre-des-innocents-74c948d1-02f4-4a1f-b88a-68f6cb7f641a (consulté pour la dernière fois le 02/04/2024). ↩︎

- PRAT, Louis-Antoine, ROSENBERG, Pierre, Nicolas Poussin : La collection du musée Condé à Chantilly, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1994, p. 51. ↩︎

- « Poussin et le catholicisme romain », notice 4, in. MILOVANOVIC, Nicolas (dir.), SZANTO, Mickaël (dir.), et alii., Poussin et Dieu [exposition présentée à Paris au musée du Louvre du 30 mars au 29 juin 2015], Paris, Hazan, 2015, p. 164. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Ibid. p. 166. ↩︎

- Voir la peinture de Francisco de Zurbaran conservée au Musée Fabre (Montpellier) Sainte Agathe. ↩︎

- BORDES Philippe (dir.), MICHEL Régis (dir.), et alii, Aux armes & Aux Arts ! Les arts de la révolution 1789-1799, Paris, éditions Adam Biro, 1988, p. 127. ↩︎

- GAUDICHON, Bruno, « À qui profite le crime ? L’Ami du peuple et la « petite grisette grincée » À propos de l’assassinat de Marat dans la peinture du XIXe siècle » in. CLAIR, Jean (dir.), Crime & Châtiment, [exposition présentée à Paris au musée d’Orsay du 16 mars au 27 juin 2010], Paris, Musée d’Orsay, Gallimard, 2010, p. 85. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- Ibid. p. 86. ↩︎

- BORDES, Philippe (dir.), MICHEL Régis (dir.), et alii, Aux armes & Aux Arts ! Les arts de la révolution 1789-1799, Paris, Adam Biro, 1988, p. 128. ↩︎

- SCHNAPPER, Antoine, David témoin de son temps, Fribourg, Office du Livre, 1980, p. 155. ↩︎

- GAUDICHON, Bruno, « À qui profite le crime ? L’Ami du peuple et la « petite grisette grincée » À propos de l’assassinat de Marat dans la peinture du XIXe siècle » in. CLAIR, Jean (dir.), Crime & Châtiment, [exposition présentée du 16 mars au 27 juin 2010 au Musée d’Orsay], Paris, Musée d’Orsay, Gallimard, 2010, p. 86. ↩︎

- SCHNAPPER, Antoine, David témoin de son temps, Fribourg, Office du Livre, 1980, p. 158. ↩︎

- BORDES Philippe (dir.), MICHEL Régis (dir.), et alii, Aux armes & Aux Arts ! Les arts de la révolution 1789-1799, Paris, éditions Adam Biro, 1988, p. 128. ↩︎

- SCHNAPPER Antoine, David témoin de son temps, Fribourg, Office du Livre, 1980, p. 158. ↩︎

- La mort de Bara, Fondation du Muséum Calvet, Avignon, 1989. ↩︎

- BORDES Philippe (dir.), MICHEL Régis (dir.), et alii, Aux armes & Aux Arts ! Les arts de la révolution 1789-1799, Paris, éditions Adam Biro, 1988. ↩︎

- SCHNAPPER Antoine, David témoin de son temps, Fribourg, Office du Livre, 1980. ↩︎

- JONGET Lisa, La représentation des violences sexuelles dans les Métamorphoses d’Ovide au sein des peintures exposées au Salon de l’Académie royale de peinture et de sculpture, mémoire de master 1, sous la direction de Christine Gouzi, soutenu en 2023. ↩︎

- DELAPLANCHE Jérôme, Ravissement. Les représentations d’enlèvements amoureux dans l’art de l’antiquité à nos jours, Paris, Citadelles & Mazenod, 2018, p. 159. ↩︎

- L’organisation indépendante londonienne fondée en 2013 finance des artistes contemporains dans leurs projets, comme Andres Serrano, Petr Davydtchenko…pour payer les déplacements, organiser des rencontres pour les artistes sur des sujets sensibles de notre société occidentale contemporaine. ↩︎

- HAGHPANAH-SHIRWAN, Becky, « Avant-propos », Collection Lambert en Avignon, Andres Serrano : Torture, [exposition présentée à la Collection Lambert à Avignon 3 juillet au 25 septembre 2016], Paris, Éditions de l’Amateur-Jnf éditions, 2016, p. 15. ↩︎

- HAGHPANAH-SHIRWAN, Becky, « Avant-propos », Collection Lambert en Avignon, Andres Serrano : Torture, [exposition présentée à la Collection Lambert à Avignon 3 juillet au 25 septembre 2016], Paris, Éditions de l’Amateur-Jnf éditions, 2016, pp. 17-18. ↩︎

- Les hooded men sont un groupe de survivants irlandais de la torture subie par les forces de l’ordre britaniques. ↩︎

- SERRANO, Andres, « The Morgue, 1992 », Andres Serrano, Uncensored photographs, [exposition présentée au Musée des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles du 18 mars au 21 août 2016], Milan, Silvana editorial, p. 98. ↩︎

- Loc. cit ↩︎

- CELANT, Germano, « Du Paradis à l’Enfer : Andres Serrano », in. Andres Serrano, Uncensored photographs, [exposition présentée aux Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles du 18 mars au 21 août 2016], Milan, Silvana editorial, p. 14. ↩︎

- Collection Lambert en Avignon, Andres Serrano : Torture, [exposition présentée à la Collection Lambert à Avignon 3 juillet au 25 septembre 2016], Paris, Éditions de l’Amateur-Jnf éditions, 2016, p. 37. ↩︎

- MANN, Sally, Tiens toi bien !, Phébus, 2022 [2015], p. 424. ↩︎

- RAVENAL, John B., Sally Mann, The Flesh and the Spirit, p. 71. ↩︎

- MANN, Sally, loc. cit., p. 432. ↩︎

- Loc. cit. ↩︎

- BACHELARD Gaston, L’Eau et les Rêves, Paris, Librairie José Corti, 1942, p. 118. ↩︎

- ARAGON Louis, Bérénice, Paris, Gallimard, 2000, p. 677.

↩︎ - Sally Mann : mille et un passages, [exposition présentée au Jeu de Paume à Paris du 18 juin – 22 septembre 2019], Paris : Xavier Barral Éditeur, pp. 44-45. ↩︎

- RAVENAL, John B., Sally Mann, The Flesh and the Spirit, p. 71. ↩︎

- BEAUZAC Julie, « Picasso, séparer l’homme de l’artiste », Vénus s’épilait-t-elle la chatte ?, podcast, épisode du 18 mai 2021. ↩︎

- CHAUVEAU Sophie, Picasso, le regard du Minotaure, p. 246. ↩︎

- HUFFINGTON Arianna, Picasso, créateur et destructeur, Paris, Stock, 1989, p. 267. ↩︎

Répondre à Édition n°5 – VIOLENCE.S – Me fecit Annuler la réponse.